#組織開発2 ダンスフロアに降りてみる

2020年06月01日

こんにちは、工藤です。

今期前半の学びのテーマ

「組織開発 Organization Development」

講座提供元(バランスドグロースコンサルティング様)の

許可をいただき

内容の一部をシェアしていきます。

::::::::::::::::::::::::::::::

◆実施したワークショップ

第二回講座では

企業の実例を取り上げ、ケース分析を行いました。

(非常にリアルで良くも悪くも生々しい)

具体的には

・バルコニーから見る(全体を俯瞰する)

・ダンスフロアに降りる(自分の足で踊る)

このようなことをします。

個人的には

「バルコニービュー」

「ダンスフロア」

という言葉が素敵だな、とおもいました。

だって

オペラやミュージカルみたいじゃありません?

どんなことするんだろう!

楽しみ!

とワクワクしていました。

しかし、それは見事に裏切られます。

さて、ダンスフロアでは

A:社内変革推進派「変わろう」

B:社内保守派 「今のままでいい」

という

ロール(役割)を設定し

それぞれになりきって

心の声を言葉にしてみました。

最初はおっかなびっくりでしたが

少しずつメンバーが声に出しはじめ

ちょっと感情的な声色が表れると

一気にリアル感が高まりました。

「全員一言は言葉にしましょう」

ファシリテーターの促しがありましたが

実は、私は声を出せませんでした。

◆やってみてどうだったか?

※個人的な感想です。

B(保守派)のロールになったとき

本当にしんどかったです。

思うことはあるのですが

声に出せないのです。

身体も重くなるし

力が入らない。

例えると

拗ねた子供のような

そんな気持ちになっていました。

そしてずっと考えていました。

私はコンサルタントという職業上

変化を導入する側=Aです。

それゆえ

Bの気持ちや声を

受け止めることが大切であると

大事だとわかっていたし

それを心掛けていたつもりだったのですが

私がロールで感じたような

これほどの無力感や疎外感を

Bが味わっていたのだとしたら・・・

本当に受け止めていたのだろうか?

講座がクローズしたあとも

そんな衝撃を

ずっと引きずっていました。

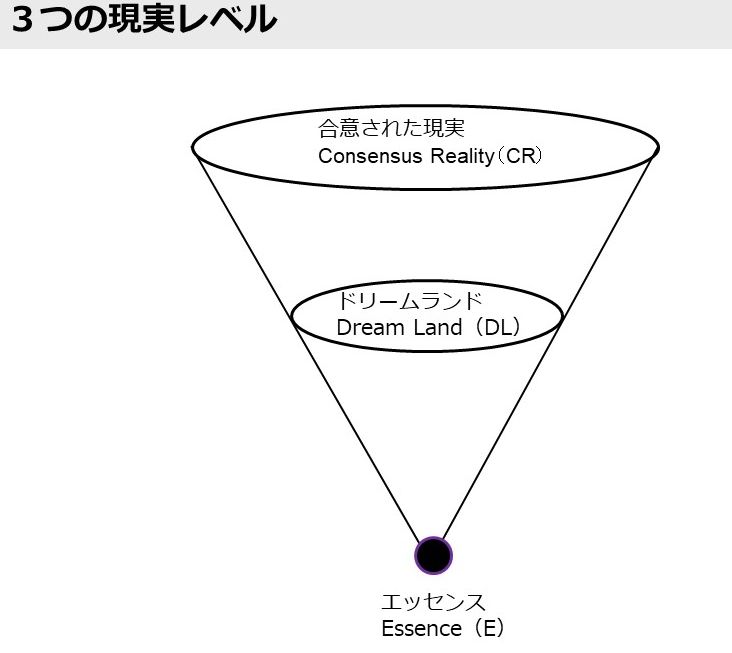

◆心理学的に解説

(講座提供元の解説を要約)

このワークでは

相手の声を内側から聞く体験をしました。

(ポジションスイッチによる認知の変化)

それにより

・相手(時に対立相手)のアイデンティティへの理解拡大

・IからWeへの意識の拡大

・相手のエゴや恐れを理解する

そんな変化が起こります。

これを

「相手と自由にダンスを踊れる状態」

というそうです。

◆組織開発ではどこに作用するのか?

何かを変えようと思うと

必ず抵抗=壁がありますよね。

(私は実務で山のように経験しています。)

その壁を超えるためには

抵抗感情への理解が必須。

このワークはそのプロセスの一つかな、と。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

私の場合

相手の感情が

生々しいリアル感を伴って

流れ込んできたので

抵抗感情への理解が感じられたのですが

人は

深い感情やエゴにアクセスしないよう

無意識にコントロールしているそうです。

企業でこのようなワークを行うとしたら

無意識のブロックを外せるような

本人の心の準備

安心安全な環境整備

ファシリテーターとの信頼関係構築

がキモになると思いました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

感情への理解がすすんで

お互いが相手のエゴや恐れを感じることができると

IからWeへ視点の統合が始まります。

この時から

「ではどうすべきか?」

という真に建設的な話し合いの段階に進みます。

(建設的なフリではなくなるのですね。)

◆まとめ

「相手を理解する」

という言葉がありますが

それは

「相手の感情を理解する」

ということなのかもしれません。

今回の体験で

相手の感情を「真」に理解するのは

本当に難しい、と痛感しました。

言葉にするとシンプルなのですが

「心から理解しようとする」

これが第一歩です。

その気持ちが伝わると

相手との関係性=組織の対立構造が

無意識のうちに

変化するのかもしれません。

カテゴリ:スキルアップコラム